薬味として便利なシソはガーデニング初心者にも簡単に育てられます。

でも、赤シソと青シソを一緒に植えてはいけないとも言われています。

その理由は、

- 本来の風味や色が落ちるから

- 大繁殖するから

の2点です。

この記事では、赤しそと青しそを一緒に植えてはいけない理由や正しい管理方法について解説します。

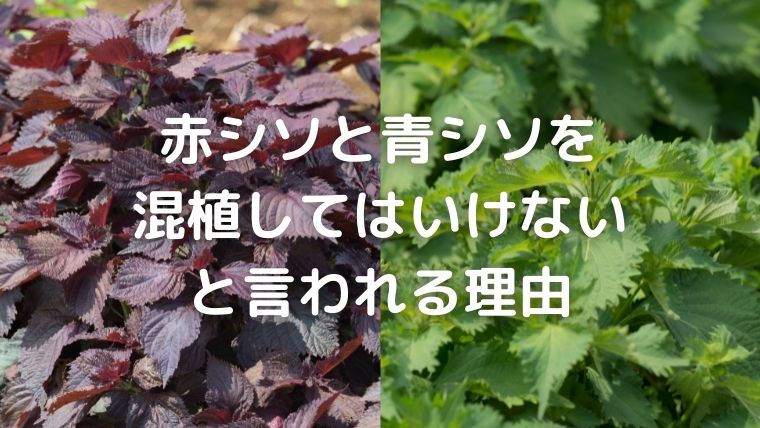

赤シソと青シソを混植してはいけない理由

シソには赤シソと青シソの2種類があります。

実は赤シソと青シソは混植してはいけないと言われています。

その理由は2つ。

交雑して風味や色が落ちるから

赤シソと青シソを同じ場所に植えると、簡単に交雑します。

つまり、赤シソとも青シソともいえない『何かシソ的なもの』が出来上がることになるのです。

交雑したシソは

- 表裏で色が違う、まだらな発色など、赤と緑色が混ざり元々の鮮やかな色は失われる。

- 風味も落ちる。

そして最も困るのが、一度交雑すると元のシソには戻らないこと。

ちなみに、同じくシソ科のミントなどのハーブとも交雑しやすいので、お庭でハーブを育てている方は注意してくださいね。

大繁殖するから

シソは元々生命力・繁殖力が強い植物ですが、交雑するとさらに強くなります。

赤シソと青シソを一緒に植えると、大繁殖を起こし、お庭の他の植物の生育に大きな影響を与えてしまうことも。

こぼれた種は3月頃までは休眠しているので気付きづらいのですが、庭のいたるところに飛んでいるので春になるとあちこちから顔を出します。

みゆき

みゆきシソの繁殖力は雑草並み!

シソを雑草化させないためにも、赤シソと青シソは一緒に植えないようにしましょう。

赤シソと青シソの正しい管理方法

赤シソと青シソを美味しく楽しむためには、一緒に植えないのが一番です。

ガーデニング初心者さん

ガーデニング初心者さんでも、シソが大好きだからどっちも育てたい!

そんな方は、

- 赤シソと青シソはできるだけ離して植える

- 交雑しないように、花穂が出たら早めにカットする

を意識して、管理してみてくださいね。

シソは8月下旬〜9月上旬頃に花をつけ始めます。

花穂を切って種を作らせなければ、大繁殖せずに済みますよ!

赤シソ、青シソを単体で植えている場合は、種を付けさせても大丈夫!

(赤シソの方が爆発的に増えやすいです。)

こぼれ種で翌年もたくさん収穫できます。

増えすぎたと思ったら、その都度抜いてください。

大葉を植えてはいけないと言われるもう1つの理由は害虫

「赤シソと青シソを一緒に植えない」ことに加えて、大葉自体を植えない方が良いと言う人もいます。

一番の理由は大繁殖するからですが、もう1つの理由は害虫です。

ナメクジやイモムシなどはシソの強い香りを嫌いますが、中にはシソが大好きな虫もいます。

その代表例がヨトウムシ。

漢字では『夜盗虫』と書き、その名の通り夜になると活動を始めます。

ヨトウムシは蛾の幼虫で、柔らかな葉っぱが大好物!

シソはもちろんのこと、野菜をはじめとしたお庭の他の植物にも被害が出ることも。

昼は地中に潜んでいるので見つけづらく、また一回の産卵で数十〜数百もの卵を産むため、一度発生してしまうと後々大変です。

ヨトウムシの他には、アブラムシやバッタ、ハダニ、アザミウマなどもシソに付きやすい虫として知られています。

防虫ネットを張ることも効果的です。

まとめ

シソは生命力や繁殖力が強く、安易な地植えや赤シソと青シソの混植はしてはいけないことが分かりました。

シソを上手に育てるための正しい管理方法は以下の通りです。

- こぼれ種対策として、鉢やプランターはコンクリート等の上で管理する

- 防虫ネットを張るなど、ヨトウムシなどの害虫対策をする

- 赤シソと青シソを混植しない

- 種が作られないように、花は穂がついたら早めにカットする

コツをつかんで美味しいシソを育ててくださいね!